目錄

文:李秉光

破除「共筆」迷思:從惡作劇到圖像與文字的創意展演

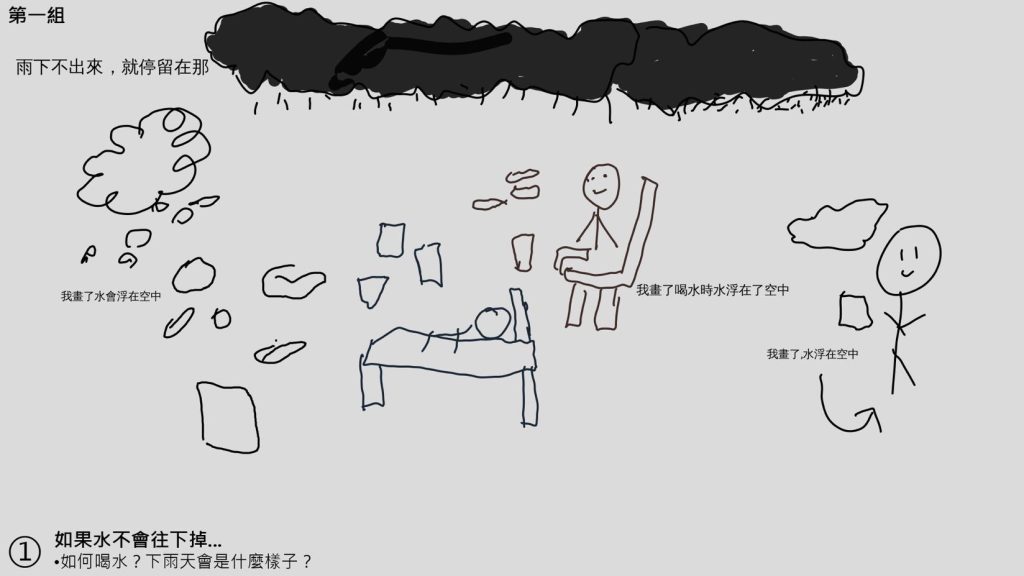

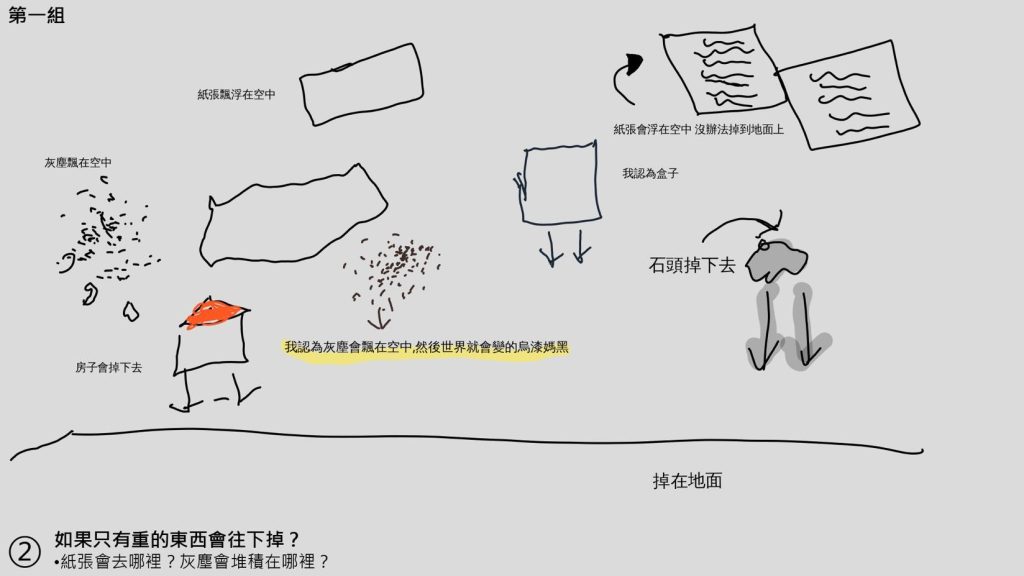

「共筆:也是靜默式的討論」美芳在觀課紀錄上這麼寫著。為了讓這群學生能一起展示自己的想法,我透過Kami 以共筆的方式讓學生共同編輯一份文件。說到讓學生共筆我也曾有過不好的經驗,例如學生惡作劇擦掉其他人書畫的東西,或者是為了畫布上有限的書畫空間彼此鬧得不開心。為了解決這可能發生的問題,我事先讓學生知道每個人就只使用畫面上的一個位置就好(至於誰要用哪個角落,那是他們的事…)。然後為了清楚呈現繪製的線條,我請每個學生都使用相同直徑的筆觸作畫。說來有趣,大家就這麼各自找到位置先進行書畫,然後再各自使用文字補述自己畫的東西。

「書寫是困難的,使用畫筆代替書寫…」美芳所記錄的要點,也就是我當初認為要讓學生以圖像繪製為主,文字補述為輔的原因。畢竟這個提問「假設有一天,所有東西突然都不會往下掉了,會發生什麼有趣的事?」本來就是個天馬行空的假設。

教少學多:用「歸謬法」引導學生主動探索

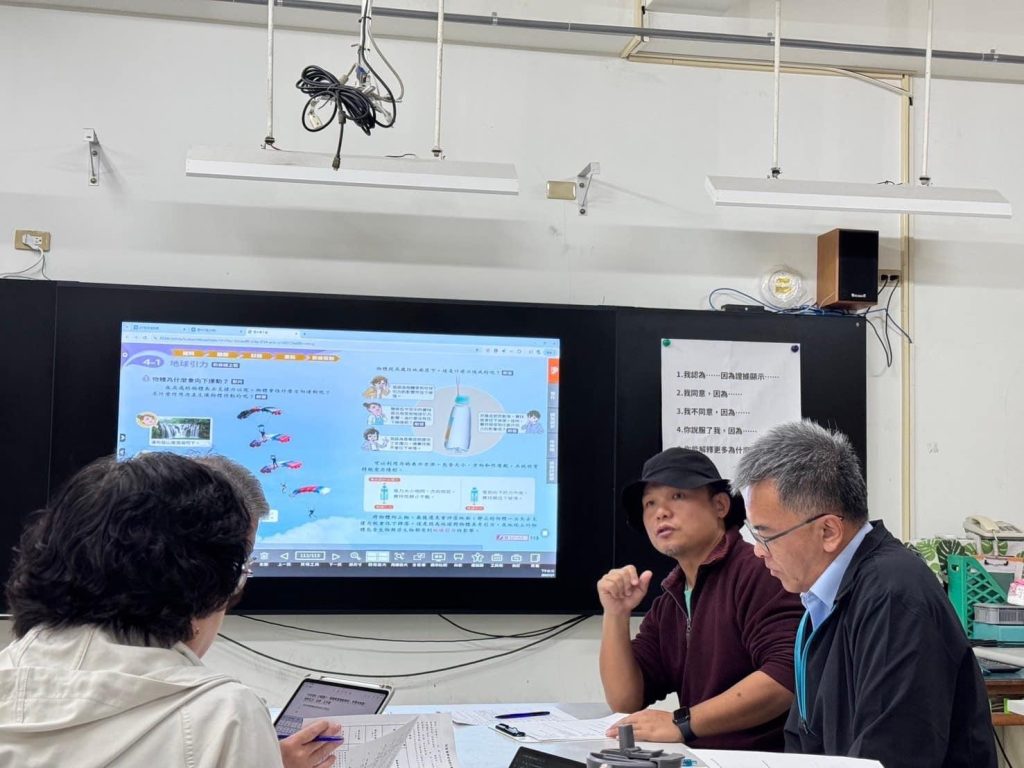

「教少學多。教師要建立必要的學習鷹架」朱志明教授在觀課紀錄上這麼寫著。 這應該是我開放課室進行公開課以來話最少的一次,就像在說課的時候我的自述「只希望屆時我能壓抑住講話的衝動,給學生足夠的時間去想像與回答才好」。

「如果我把手上握著的這顆球放開,會發生什麼事?」課堂開始我拋出了一個日常生活中司空見慣的現象。

「會掉下去」學生很自然而然且毫不遲疑的回答這個問題。

「為什麼球會往下掉?」我追問。

「因為有地心引力」學生很斬釘截鐵地這麼說著。

有甚麼難的?學生早就知道的道理!甚至我連課本都不用翻開,但這就是我當初在進行課程設計時認為最有趣的地方。如果東西會往下掉是因為地球引力的關係,那沒有地球引力會發生什麼事?攻克學生僅知其然不知其所以然的最好方法就是讓他們找出命題的錯誤。這也就是我在這堂課當中使用「歸謬法」的主因。然後那個「教少學多」就出現在學生努力舉出反証的過程當中。

備課新夥伴:AI 如何成為教師的最佳助攻?

至於「歸謬法」,那是我在「數學想想」裡學到的手法。要合理且合適的運用這個方法,我透過與AI 共備的方法很快的得到我理想中的教學流程。

「AI:是共備的對象」

「歸謬法是一種通過假設相反的情況並證明其不合理或矛盾來說明某一命題正確的方法。請以歸謬法針對國小自然的學習內容『地球上的物體(含生物和非生物)均會受地球引力的作用,地球對物體的引力就是物體的重量』進行課程設計。」這是我頭一次下給Claude 的提示語,然後我從它的回饋當中發現暖身活動的牽強。

「我覺得設計得很有趣!只是我很好奇『如果地球突然失去引力會發生什麼事?』這個提問,假設學生對引力一詞毫無所悉,那課堂一開始的提問應如何修正?」我請它試圖修正不合理之處。然後便出現了「如果我把這顆球放開,會發生什麼事?」這句很簡單卻迴避了專有名詞的提問。

課堂中的「分享與聆聽」:讓師生對話不再靜默

「如何讓學生在彼此沉浸的課堂中進行對話與分享?」逸馨主任在議課時問了我這個很有趣的提問。

「分享與聆聽」我認為這個我在「OSS海洋科學序列教材」學到的方法將能有效解決這個問題。透過將全班分成數對,指派每對的一名學生為1號夥伴,另一名學生為2號夥伴。當老師提出討論的問題後,給1號夥伴1分鐘的時間對2號夥伴分享想法。接下來讓2號夥伴對1號夥伴覆誦聽到的內容,如有必要,1號夥伴可在聽完2號夥伴的分享,再糾正陳述錯誤的地方。接著讓幾組的2號夥伴,對全班分享1號夥伴分享的內容。最後讓學生交換角色。只是在昨天的課堂當中,這僅適用於最後一部分的問題,因為這時學生已經開啟各自的副本不再是共筆的狀態。當彼此的想法不同時出現在同一個畫面的時候,這樣的操作才更能彰顯其有趣與獨到之處。

同事們的通力合作更彰顯社群的重要

謝謝校長主持說課,主任主持議課。美芳協助架設攝影器材與測試視訊會議狀況。同事抽空前來觀課並給予回饋。何其有幸,能在這樣的學校裡進行自己喜愛的教育工作。