本文重點摘要

文:士敏國小-李秉光老師

今天(週三)上午又是連3堂自然(及一堂資訊),學生們都笑說:「老師今天會累死!」但事實上是班導週五會累死,因為班導跟我調課後,她要連四節。實在不得已但連續兩週都有些非得請假辦理不可的事。

週二的五年級自然課

只是一直壓抑自己上課少講些話的我,竟然連兩天破功。週二的五年級「揭秘動物的世界」,我從學習內容去帶,希望學生們能從已整理出的知識去連結他們觀察過或學過的例子。我的用意是如果他們能解釋得出來,那就不必我多浪費時間講那些已知的事情。

例如我請學生舉例說明「 自然界的物體、生物與環境間的交互作用,常具有規則性」。

「鮭魚要回到河流上游產卵」、「海龜到沙灘上產蛋」、「春天植物開始生長,夏天茁壯,秋天落葉、冬天枯萎⋯⋯」學生紛紛給出這些答案,比我想得還精準。

「你們用了好幾個例子來解釋這條學習內容;可以想見科學家當初得花多少時間才能將觀察到的現象歸納、整理成現在的知識⋯⋯」我順勢回應了學生為找出例子所作的努力。

既然自然界有其規則,那「在生態系中,能量經由食物鏈在不同物種間流動與循環」便是規則之一。「食物鏈」一詞對於經驗過OSS課程的學生並不陌生,我看見有學生眼睛發光,手邊比畫他們當時完成2.7 大洋食物網的經過。

順著食物鏈、能量的流動與循環,我請學生想想「生態系中生物與生物彼此間的交互作用,有寄生、共生和競爭的關係」說的是什麼?相較於競爭與寄生;共生對於學生而言是相對陌生的名詞。「藤壺與座頭鯨!?」同樣又是經驗過OSS課程的學生,舉了一個在2.9 小小旅行家看到的例子用來說明什麼是寄生。接下來,我請學生先完成習作上有關「台灣獼猴習性」的閱讀測驗後才再度提問:「動物有覓食、生殖、保護、訊息傳遞以及社會性的行為。看得懂嗎?」學生對於如何詮釋覓食、生殖、保護與訊息傳遞這四個名詞沒什麼問題。

所以我問他們:「那什麼是社會性行為?這四個名詞是否就是社會性行為?」

順著閱讀測驗裡得到的經驗,有學生這麼回答我:「有分工合作才是社會性行為」所以自己找東西吃,生育下一代,保護自己免於受傷、或吸引異性(像北極熊)前來交配不是社會性行為。一起狩獵,像台灣藍鵲一起照顧幼仔,像象群保護幼象,像螞蟻傳遞訊息這才是社會性行為。

至於「動物的形態特徵與行為相關,動物身體的構造不同,有不同的運動方式」學生很快的想到鳥有翅膀,鳥會飛行;魚有鰭,魚會游泳。至於「動物的形態特徵與行為相關」我則打算屆時再藉由影片觀賞或課本例圖(鳥的嘴喙型態與牠的覓食方式)給學生更多的證據來支持這條知識內容。

今天三年級的自然課

至於今天我則是先從生活與氣象最後一單元切入課程。生活與天氣狀況息息相關,所以天氣冷與熱,我們做些什麼?動物做些什麼?不下雨或下大雨,我們做些什麼?

「老師為什麼舖連鎖磚可以防止淹水?」有學生指著圖片裡的植草磚問了我這個問題。

淹水、水患(一時想不起,當時沒提供)與水災,定義各有不同。我告訴學生下大雨淹水是必然也正常,只要不造成危害倒也該相安無事;至於水災—我們當然希望它別發生,倘若真受災,災損要愈少愈好(這得仰賴平時的訓練,對災害的認識),受災後要能愈快復原愈好。我請學生在課本例圖旁寫下「海綿城市」一詞,並暗自計劃準備更多影音資源,好在下次上課時讓他們能自學。

結論是話太多!不應該!(先把課本裡例圖的敘述拿掉,再請學生先別翻開課本,這樣一來他們就會有更多機會去想想「為什麼?」)

老師少說、學生多思考

就如同學生反應的,能不能多給他們一點時間看影片(出版社建議影片)。這一來反應了我之前向學生提到的「若是我一直講就多了,重點是你能帶著已經學到的知識看看影片裡的生物究竟在……」,二來是我讓學生在有限的片單裡享有充分選擇的機會,所以他們更可以投入在學習中。

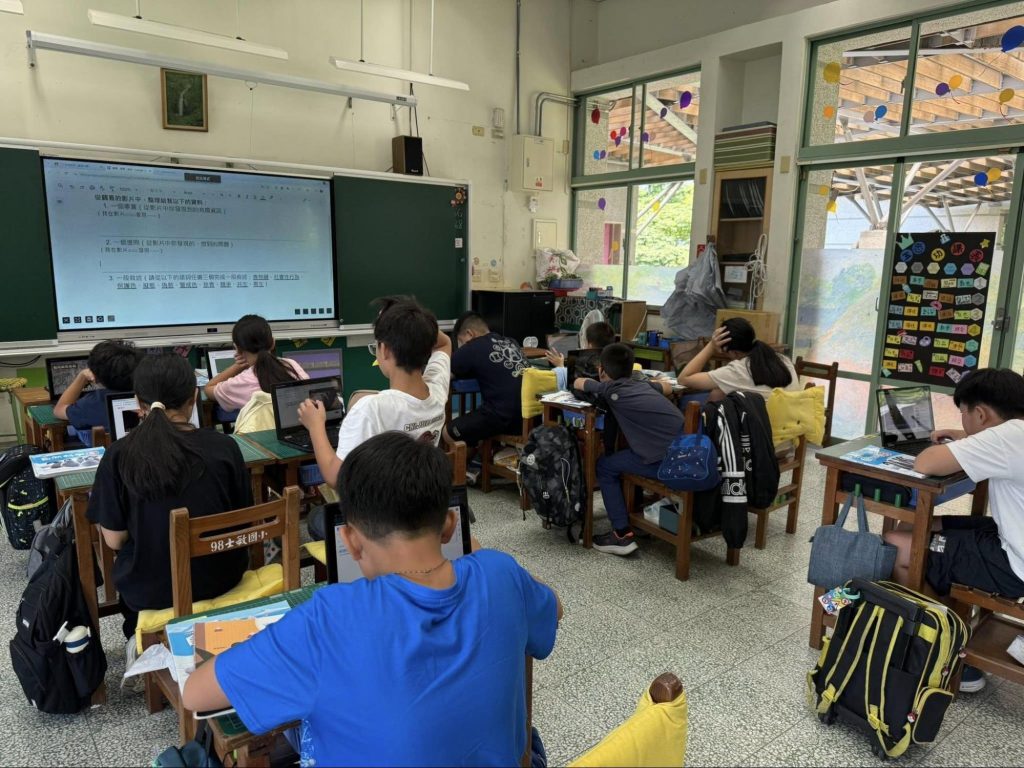

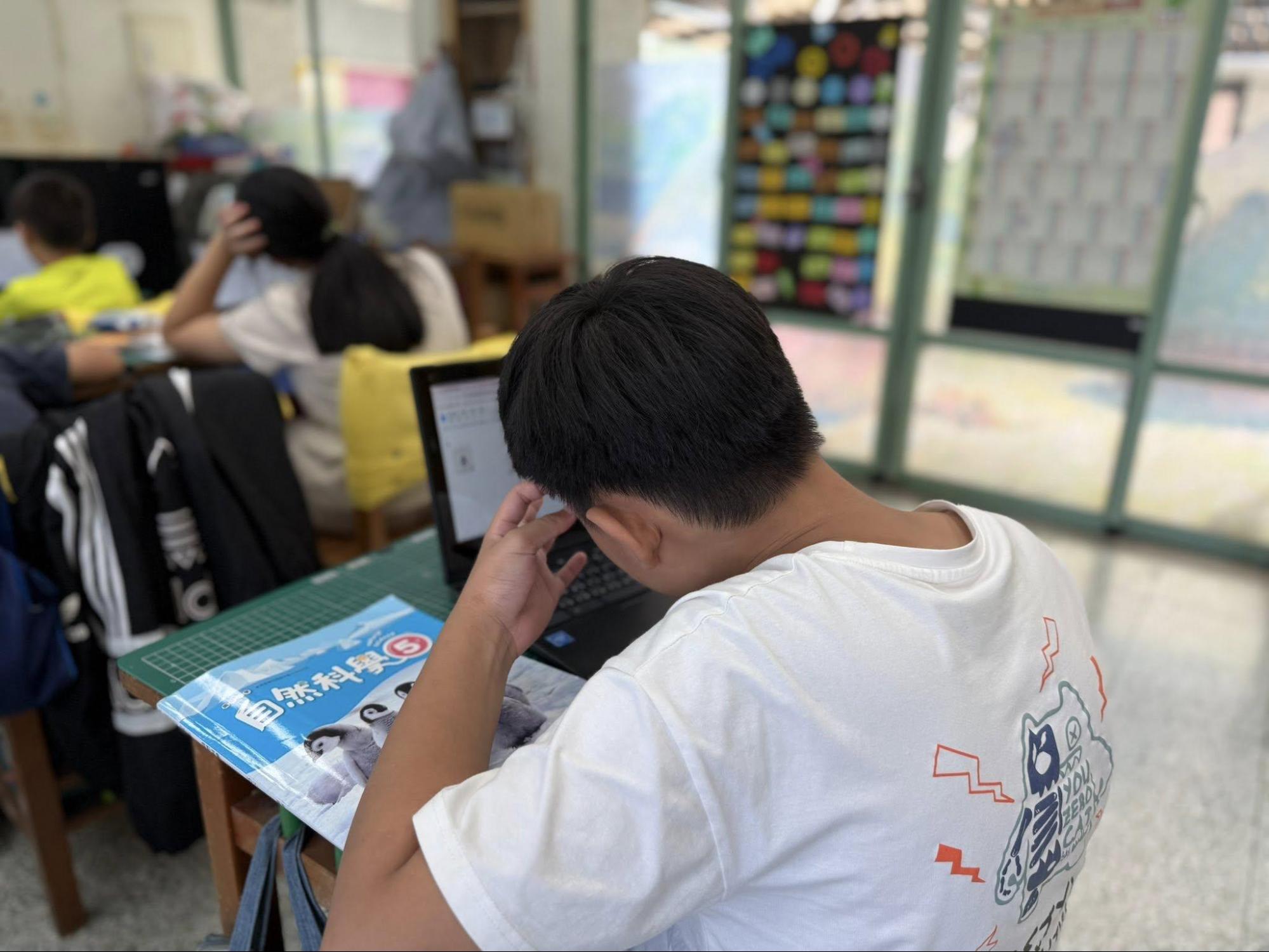

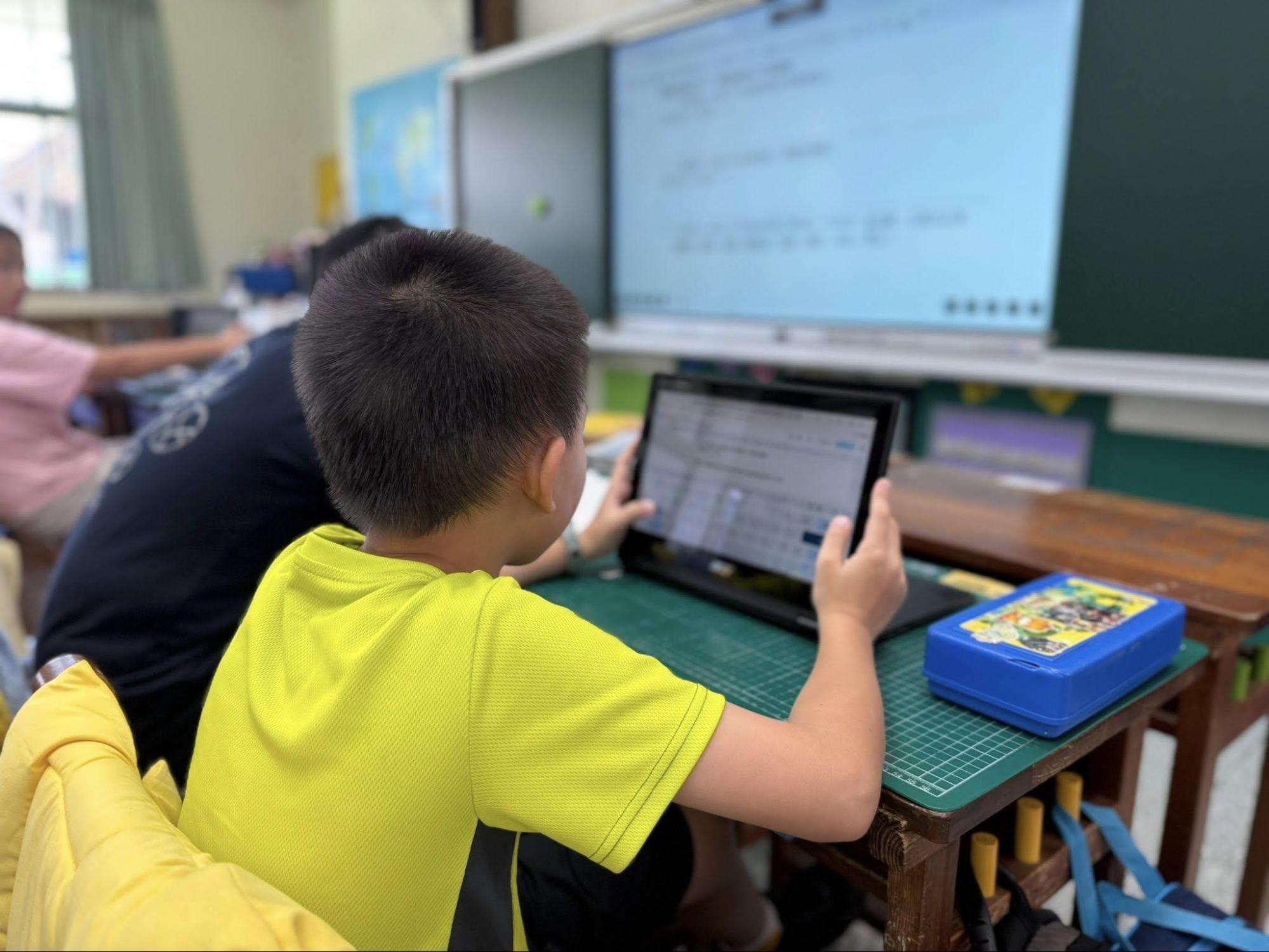

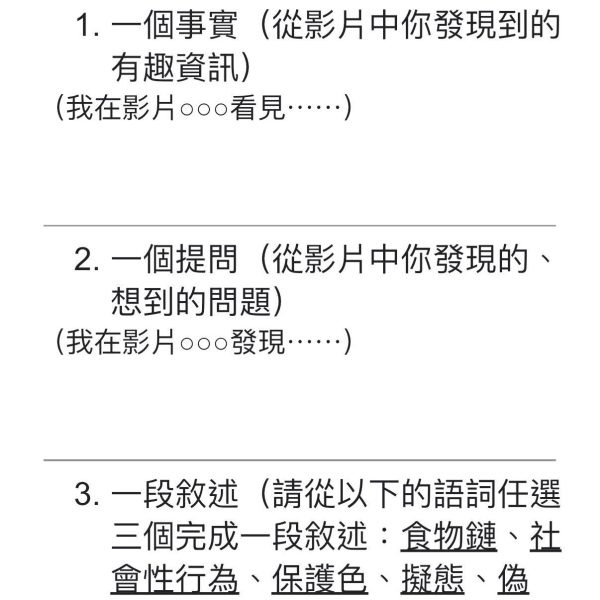

「時間給你,開始!」上課鐘響,我沒把已經寫在Google Classroom上的提示再多做解釋;只是說明我選用另家出版社提供的播放列表的原因以及書寫作業的方式。沒什麼人舉手提問,大家看起來都很忙碌—有的學生看個段落就先記錄自己的發現,有的則是先整部影片看完再回頭細細檢視,有的人選擇在Google 文件上作答,有的人則偏好紙筆。因為帶著學習目的,所以觀看影片時愈顯專注。

一時之間,我成為了教室裡的空氣—只是存在著。忍住不出聲干擾,忍住不做多餘動作打亂學生思緒。「忍耐」再次成為我在課堂中最需要學習的課題。

整0個教室靜靜的,學生各自處在自己學習的流裡,快快拿出手記紀錄這一刻。

只要交代好學習任務,接下來最該做就是等待。

學生可以用載具填答,也可以用紙本。我保留了學生可以選擇紀錄方式的機會。

看似簡單的題目,讓學生嘗試以文字去整理學習到的知識。

備註:

OSS(Ocean Science Sequence)—海洋科學序列教材是一套由美國國家海洋及大氣總署(NOAA)與柏克萊加州大學勞倫斯科學館等單位共同開發的海洋教育課程。這套教材主要特色在於採用啟發式、探究式的教學模式,而不是傳統的單向講授。它鼓勵學生透過動手實驗、觀察、發問、討論和蒐集證據等方式,主動探索和理解海洋科學概念。

2.9小小旅行家—許多海洋生物在不同的棲息地度過一生。學生在課程中繪圖勾勒八種海洋生物,從幼生到成體所遷徙的路徑。其中藤壺寄生在座頭鯨身上,從中緯度移動到極圈附近的海域生活。